有机晶体材料在柔性电子、仿生器件等领域展现出巨大应用潜力,然而其力学性能的固有矛盾长期制约着实际应用——高强度往往伴随着脆性断裂,而优良的柔韧性又通常以牺牲承载能力为代价。这一“强度-韧性权衡”难题成为该领域发展的关键瓶颈。针对这一挑战,吉林大学张红雨教授团队开创性地发展了可见光驱动的单晶到单晶光聚合策略,在分子水平上实现了晶体结构的精准重构,成功打破了有机晶体材料力学性能的固有局限。

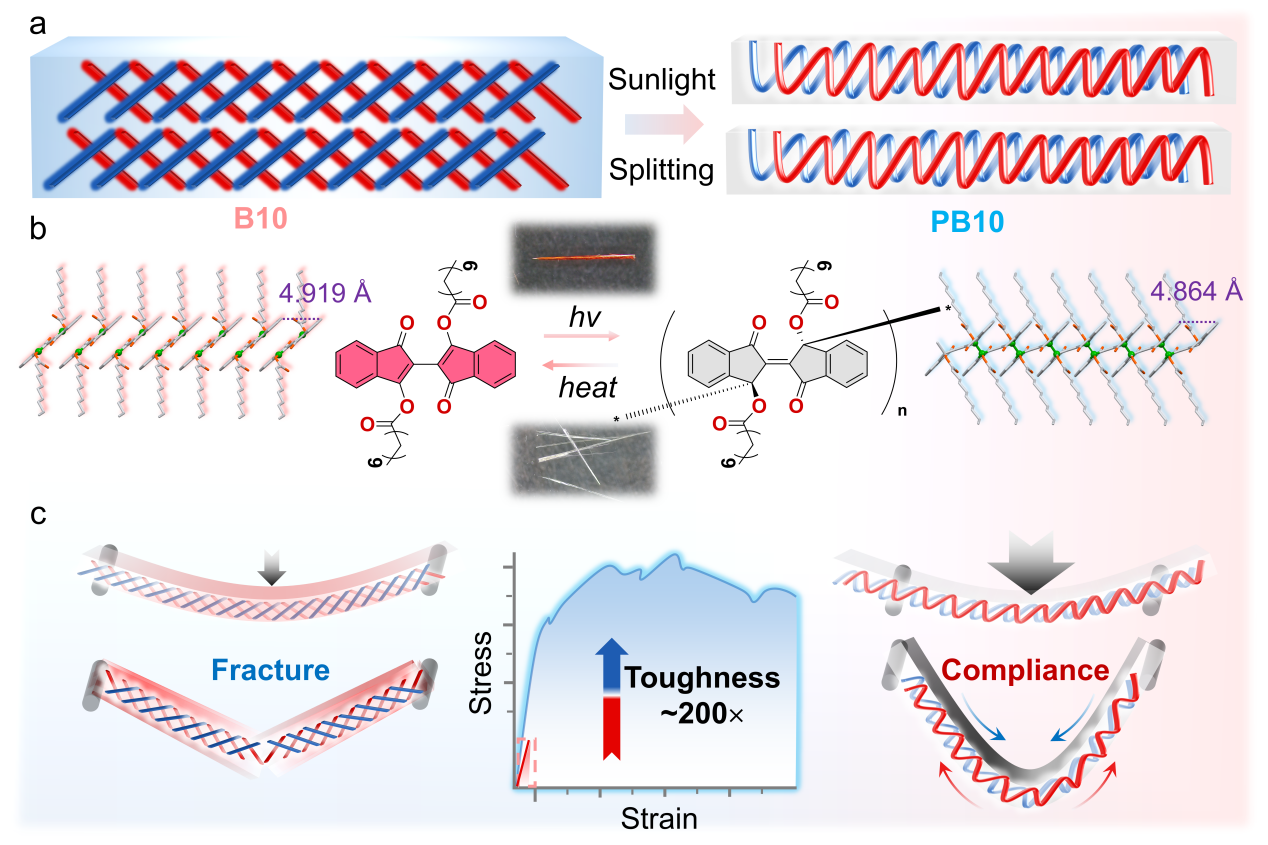

研究团队精心设计并合成了一种具有独特光响应特性的有机分子晶体B10。在温和可见光(2.5 W cm⁻²)照射下,这种厘米级针状晶体展现出动态行为:首先发生可控的卷曲和“裂变”过程,随后逐渐伸直,同时伴随着颜色从红色到无色的显著变化。这一宏观现象的背后,是一场深刻的分子级重构——晶体中原本依赖较弱π···π堆积作用的分子排列,被新形成的牢固C–C共价键网络所取代,实现了从单体晶体(B10)到聚合物晶体(PB10)的精准转变,同时保持了晶体的长程有序结构。通过单晶X射线衍射等表征手段,研究团队深入解析了这一独特的光聚合机制。研究发现,在光照条件下,B10分子中的反应位点发生电子密度重排,促使相邻分子间形成新的C–C键,构建出延展的聚合物链。这一过程伴随着晶格参数的精确调整——单元晶胞体积收缩约4%,分子骨架发生适度扭转(27.7°),这些微观变化在晶体内部产生可控的应变场,最终驱动了观察到的宏观形变。

图1.可见光诱导单晶至单晶聚合实现晶体材料机械韧性的显著增强

经过光聚合转变的PB10晶体展现出全方位的力学性能提升。在弯曲测试中,弹性应变极限从1.81%提高到3.85%,其韧性提升了228倍;在拉伸测试中,韧性提升了81倍,同时保持了优良的塑性变形能力。更令人印象深刻的是其优异的承载性能——一个仅重0.343毫克的PB10晶体能够成功提起50克重物,承载能力超过自身重量的十万倍,这一性能指标在有机晶体材料中前所未有。研究还发现,PB10晶体在极端条件下仍保持优异的力学性能。即使在液氮温度(77 K)下,晶体仍能保持良好的弹塑性,其断裂应变达到3.49%,远优于单体晶体在相同条件下的表现(1.61%)。这种温度不敏感性为其在极端环境中的应用提供了可能。

图2.聚合物有机单晶的机械力学性能

该研究成果以“Stiffening Organic Crystals through Polymerization Using Visible Light”为题,发表于Journal of the American Chemical Society(J. Am. Chem. Soc., 2025,DOI: 10.1021/jacs.5c15122)。吉林大学“鼎新学者”博士后蓝林峰为第一作者,张红雨教授和Pance Naumov教授为共同通讯作者。这项研究得到国家自然科学基金等多个项目的支持。这项工作的重要意义在于,它不仅提供了一种通过可见光精准调控有机晶体力学性能的创新方法,更重要的是展示了一条打破材料性能权衡困境的新途径。通过分子设计实现晶体结构的精准重构,为开发下一代高性能柔性电子材料、智能传感系统和仿生器件奠定了坚实基础。

文章链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c15122