近日,吉林大学邹晓新教授课题组撰写的题为“Iridium-based anode catalysts for water electrolysis: from fundamentals to industrial applications”的综述论文发表在《CCS Chemistry》上。该文系统梳理了铱基阳极催化剂在质子交换膜电解水(PEMWE)中的最新研究进展,聚焦基础研究与工业应用之间的鸿沟,并呼吁加强学术界与产业界的协同创新。

质子交换膜电解水被视为实现大规模绿氢制备的核心技术,其阳极析氧反应依赖高载量的铱基催化剂。由于铱资源稀缺、价格高昂,严重制约了该技术的规模化推广。为此,中国、美国、日本等国家已发布明确的铱用量削减路线图。尽管近年来开发出多种活性更优的新型铱基催化剂,如复合氧化物、合金及负载型材料,但因稳定性不足、导电性差等问题,大多仍难以胜任苛刻的PEMWE工况。即便部分材料实现电解槽集成,仍难兼顾高活性、长寿命与低铱载量。

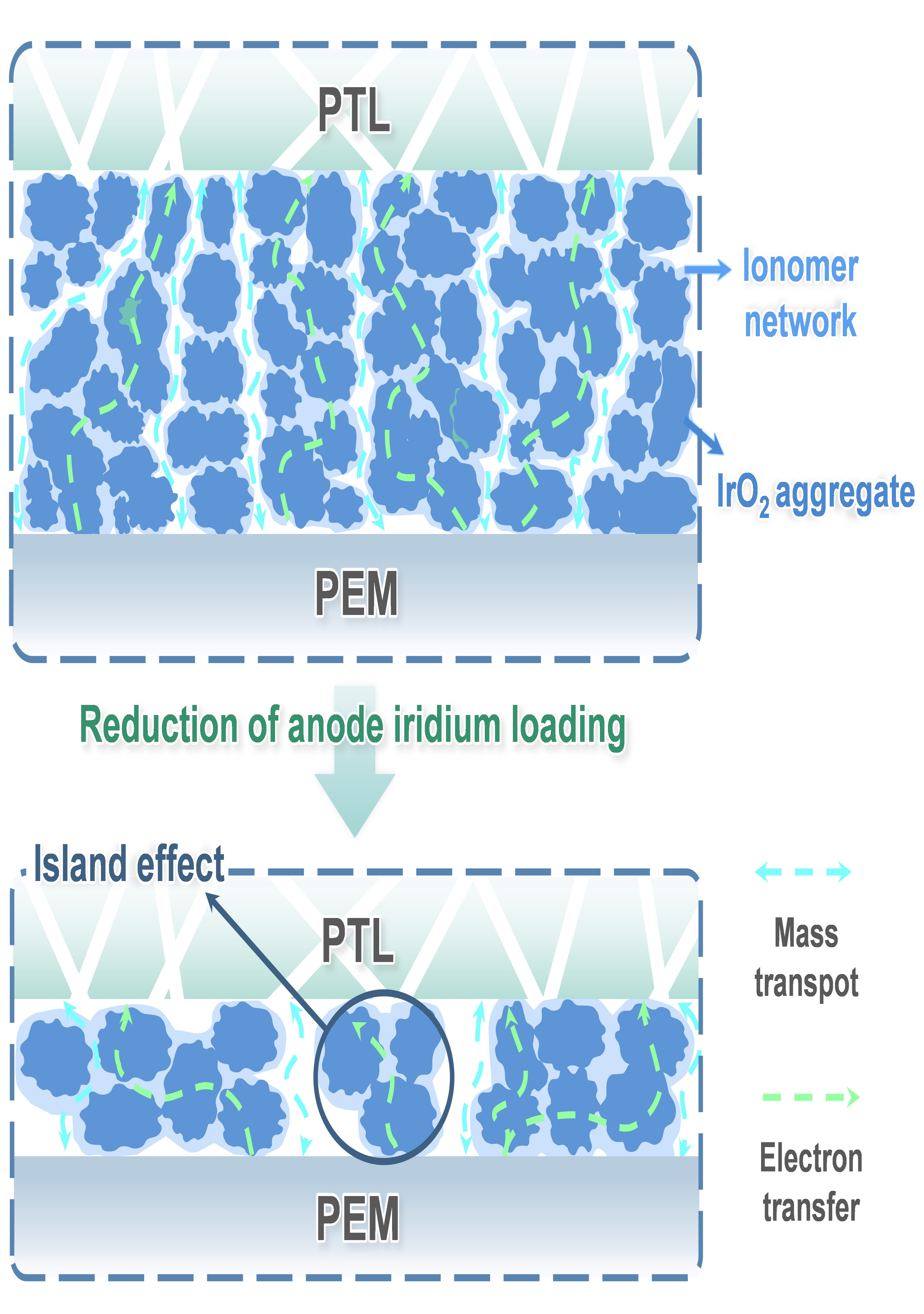

图1阳极催化层的结构和低铱化面临的问题。

本文系统解析了PEMWE阳极催化层的功能构成(图1),包括催化反应、电子传导、质子传输及水/氧等分子的扩散。在强酸性、高电压、大电流密度和气液交替的极端运行条件下,催化剂不仅需具备高活性与高稳定性,还必须实现电子、质子与反应分子的高效协同传输。传统氧化铱体系依赖高载量维持性能,显著制约其低铱化潜力。铱负载降低易引发“孤岛效应”,造成电子传导不连续、电流分布不均,加剧催化剂团聚与失活。

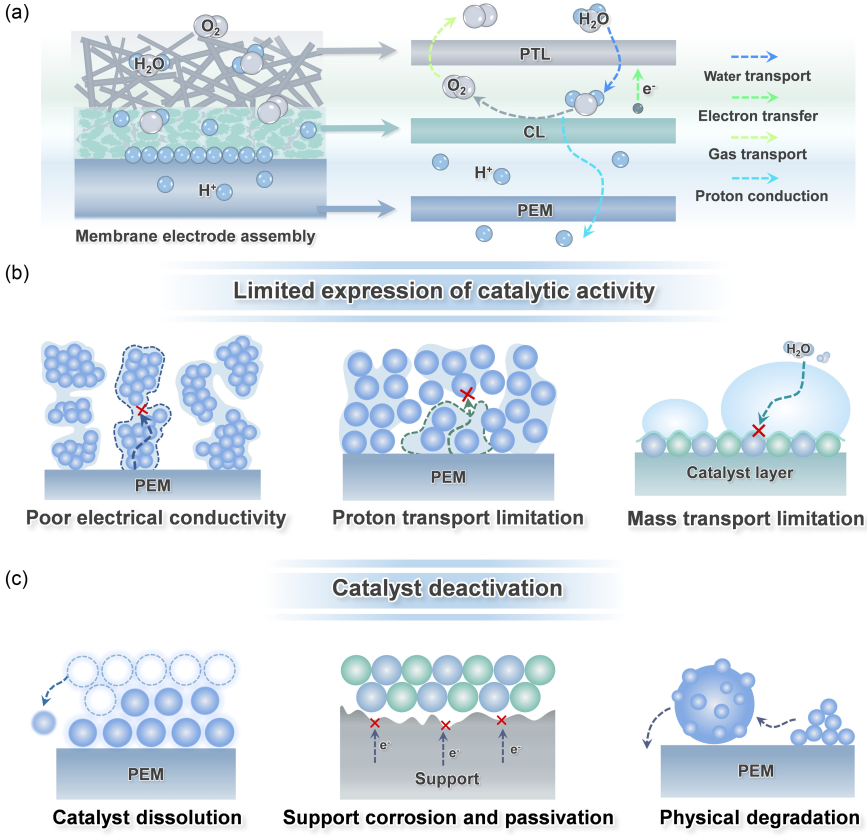

文章系统总结了近年来新型铱基催化剂的研究进展。通过晶相调控、组分设计、载体锚定和形貌工程等策略,显著提升了三电极测试体系中的铱质量活性。然而,这些高性能在实际PEM电解槽中往往难以复现。文章进一步指出理想化三电极测试与实际PEMWE工况之间的关键差异(图2),深入剖析低铱化所面临的核心挑战:降低铱载量会削弱催化层中活性位点密度、导电性与结构稳定性的协同保障,易诱发孤岛效应和性能退化;同时,多物质传输与催化反应的协同优化在低铱体系中更加困难,制约其电解槽应用前景。

图2从高活性铱催化剂到高效阳极催化层的挑战。

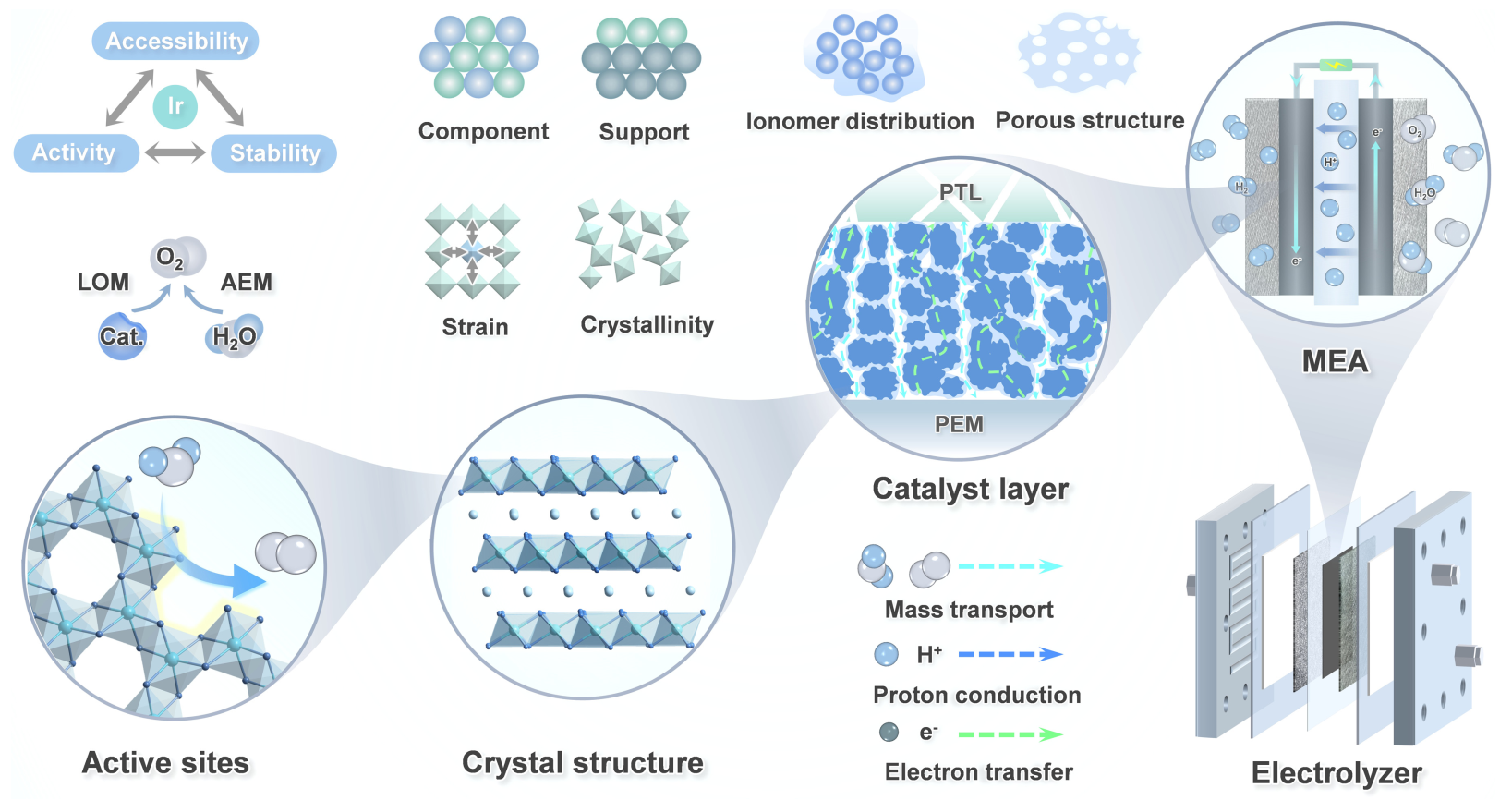

为突破瓶颈,文章提出应从活性位点调控到催化剂组装,开展跨尺度结构设计,实现材料层与电极层的系统优化(图3)。在材料层面,应构建兼具高活性、高稳定性与可达性的铱位点。在电极层面,则需构筑具备导电网络与有效传质通道的三维结构,显著提升铱利用率。该综述不仅为低铱催化剂的设计提供了系统思路,也为PEMWE制氢技术的规模化提供了理论支撑和研究方向。

本论文第一作者为吉林大学陈辉副教授,通讯作者为邹晓新教授。

图3铱催化剂的跨尺度协同设计。

论文链接:10.31635/ccschem.025.202506099