没有科研自由就没有顺铂化疗

“They gave us complete freedom, and it was that complete freedom that allowed me to do the experiments that led to the discovery of the cisplatin drug and the anti-cancer activity. Had I not had that freedom, I never would have [made the discovery].”1

− Barnett Rosenberg, American Biophysicist (1926-2009)

【新闻来源:CCS Chemistry公众号】六十年前,美国生物物理学家 Barnett “Barney” Rosenberg (图1)发现了肿瘤治疗史上一个里程碑式的抗癌药物——顺铂(cisplatin)。然而,这一重要发现并非来自Rosenberg教授在实验室开展的针对癌症的专项研究。事实上,当他和团队偶然得到这一发现时,根本没有考虑过与癌症相关。这位物理学家对生物与物理的交叉领域(特别是光与物质的相互作用)有着浓厚的兴趣,也一直关注着生物系统研究,例如视觉机制、蛋白质导电性和电场对细胞生长的影响等领域,但治疗癌症的研究从未出现在他的思考范畴。

图1.Barnett Rosenberg 教授。来源:General Motors Cancer Research Foundation.

在取得这一发现之前,Rosenberg教授曾收到包括加州大学伯克利分校在内的多所高校/研究机构的教职邀请,他最终于1961年选择加入密歇根州立大学(MSU),由时任MSU校长John Hannah 亲自招募。谈及原因,Rosenberg教授解释道:“ Hannah只说了一句简单的话:‘在这里,你可以完全按照自己的意愿开展研究,建立任何你想要做的研究体系,没有任何限制,你享有绝对自由。’这种承诺在学术界实属罕见。”1Rosenberg教授认为,正是这种自由引导他发现了顺铂。

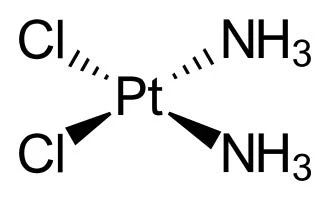

作为物理学家,Rosenberg教授对细胞分裂过程中出现的磁偶极场状图案非常感兴趣。他曾这样描述:“当观察正在分裂的细胞图像时,你会看到一种特定的图案,像是一个伸出许多线条的橄榄球。从物理视角看来,这像极了在条形磁铁上铺张纸再撒上铁屑时形成的磁感线分布。”他由此猜测,偶极场或许参与了细胞分裂过程。为了观察电场对细胞生长和分裂的影响,他和团队使用铂电极对含大肠杆菌的培养液施加电场。然而,结果出乎意料:通电后,细胞生长便会停止。经过两年的深入研究(包括与不同学科背景的科学家进行广泛合作),他们最终发现,影响细胞的并非电场,而是铂电极与氯化铵溶液发生反应生成的微量“顺式-二氨二氯合铂(II)”——即后来所称的“顺铂”(图2)。正是顺铂分子抑制了细胞生长,但溶液中微量的顺铂难以被检测,若非生物物理学家、化学家、生物化学家和微生物学家的合作,这一关键物质很可能会被忽略,这也再次印证了科研合作在重大发现中的关键作用——合作往往是将看似无解的问题变得可解的关键。

图2.顺铂的化学结构。

顺铂并非新分子,早在1845年,该化合物被意大利化学家 Michele Peyrone 合成并命名为“Peyrone’s chloride”。1893年,瑞士化学家Alfred Werner 首次阐明其顺反异构体结构。但此后几十年该分子一直默默无闻,直至Rosenberg及其团队发现它的抗癌作用。Rosenberg教授原打算将其命名为“铂胺(platinamine)”,后来授权给 Bristol-Myers 公司时,最终定名为“顺铂(cisplatin)”。在经过多年小鼠实验充分证实其抗癌活性后,该药物于1978年获准专利并由美国FDA批准了临床试验。

1965年,Rosenberg 团队在Nature发表论文报道了顺铂的抗肿瘤作用2,迅速引起全球关注,研究人员纷纷开始探索顺铂的临床应用以及其它可能具有类似性能的金属化合物。Rosenberg研究团队随后与伦敦Chester Beatty研究所及其他多个实验室建立合作。紧接着的是为了理解抗癌活性机理和优化应用的全球广泛研究,一个全新的研究领域由此蓬勃发展。众多罹患重症的勇敢患者也自愿参与临床试验,既期盼重获健康,也希望能帮助未来可能遭受癌症折磨的人们。

经过多年研究,顺铂的作用机制逐渐被揭开:当药物进入血液后,一部分顺铂会与血液中的蛋白质结合而失活,无法进入肿瘤细胞内部;其余顺铂则穿过肿瘤细胞细胞膜,与细胞内的DNA结合,引起DNA结构扭曲,最终导致细胞凋亡。顺铂的同分异构体,反式铂(transplatin)却没有类似抗癌活性,部分原因是由于它的反应活性更高,大部分反式铂在血浆中发生反应,因而没机会进入肿瘤细胞。

顺铂的研发成果推动了第二代铂类化疗药物的发展,如卡铂(carboplatin)、奥沙利铂(oxaliplatin)和双环铂(dicycloplatin)等。这些衍生物通常剂量更低、毒副作用更轻。然而,如何让这些药物有效地区分癌细胞与健康细胞,仍是一个重要挑战,而超分子化疗(supramolecular chemotherapy)展现出应用潜力。例如,通过将顺铂封装在超分子主体中,可避免其在血液中与蛋白质作用。当该主客体复合物抵达肿瘤细胞时,超分子主体能够识别肿瘤微环境并释放顺铂,从而实现对肿瘤细胞的选择性杀伤3。尽管该疗法从基础研究走向临床试验还需大量研究积累,但随着不同背景的研究人员合作研究多种潜在治疗路径,未来可能开发出更好的化疗方案。唯有持续深入的探索,科学真理才会显现。

CCS Chemistry2025年第9期以2篇精彩的Mini-Reviews开篇,分别是:1)湖南大学黄晋、扬州大学李静等关于DNA纳米机器的综述文章;2)中国科学院兰州化学物理研究所邱洪灯等关于共价有机框架材料的综述文章。此外,本期还包括3篇Communications和20篇Research Articles,涵盖了生物偶联化学、开环聚合、反应路径自动探索、热激活延迟荧光、手性大环、超分子塑料、晶体硅、金簇、分子筛里的金属位点、能量转移催化、钠金属电池、钙钛矿太阳能电池等主题。每篇文章的导读请见:。

作为科学家,我们深知科学探索本身承载的意义,无论是面向明确目标的研究,还是好奇心驱动的探索,都可能带来令人瞩目的突破。在本期发表的文章中,我们就看到电池技术、生物安全塑料的开发、反应路径的计算解析等诸多领域的显著进展。研究进程中的每一步都至关重要,不同层次、不同类型的研究,为科学家们提供了发挥创造力的广阔空间。在当前以应用为导向的科研环境中,或许难以通过探索有趣的科学问题来展现个人创造力。然而对研究者而言,如何在工作中发掘独特视角,并经常思考现有研究能否用于解决其他不相关的难题——这是非常有意义的自我挑战。Rosenberg教授,作为一名物理学家,能发现最有效的广谱抗癌药物之一,正是源于他的自由探索、好奇心和对兴趣的执着,而非完成资助机构的特定任务。

Rosenberg教授的发现挽救了大量生命,这一成就也得益于来自不同学科和国家的科学家们的深入合作和自由探索。“顺铂成功的关键在于好奇心、怀疑精神、充分的交流和成果公开发表。这些因素共同促成了这个不可预见的成果,这是科学研究的精髓。”4正如Rosenberg 后来所言:“顺铂的生物学作用的发现,是堪称教科书式的意外发现。”正如我们在今年六月社论中所言:。这样的意外发现,也许就在下一个实验中。

希望顺铂的故事以及本期文章所呈现的研究成果,能够激励大家以更开阔的视野继续追寻科学的真理,创造明天更美好的生活——在追寻真理过程中,每个人都有可能邂逅属于自己的意外发现。

张希 教授

CCS Chemistry主编

E-mail: [email protected]

Donna J. Minton 博士

中国化学会出版主管

E-mail: [email protected]

参考文献:

1. Charnley, J. Transcript of Interview with Barnett ‘Barney’ Rosenberg on February 2, 2001. Michigan State University Archives and Historical Collections: East Lansing, MI,2001. //projects.kora.matrix.msu.edu/files/158-545-186/Rosenberg.pdf (accessed Aug 8, 2025)

2. Rosenberg, B.; Van Camp, L.; Krigas, T. Inhibition of Cell Division inEscherichia Coliby Electrolysis Products from a Platinum Electrode.Nature1965,205, 698–699.

3. Chen, H.; Chen, Y.; Wu, H.; Xu, J.-F.; Sun, Z.; Zhang, X.Biomaterials2018,178, 697-705.

4. Cornforth, J. W.Scientists as Citizens.Aust. J. Chem.1993,46, 265-275.

5. Rosenberg, B. Cisplatin: Its History and Possible Mechanisms of Action. InCisplatin: Current Status and New Developments; Prestayko, A. W., Crooke, S. T., Carter, S. K.; Eds.; Elsevier:New York,1980;pp 9-20.

6. Zhang, X.; Minton, D. J.CCS Chem.2025,7, 1543–1547.

注:本文根据CCS Chemistry2025年第9期editorial 翻译整理而成。原文请见://doi.org/10.31635/ccschem.025.202500815ed1